Das Tanzberger-Konzept

DER VEREIN

Fragen RAT Tipp Geburt Übung Wissenscheck Film Alter CLIP

Harnblase

Blasenentzündung Erklärung

Kaiserschnitt

Kaiserschnittnarbe

Gurtfunktion ViDEO Prävention Lagerung Text Entleerungsstörung RückbilduNG Bauchmuskulatur rESTHARN Autotransfusion Lachen Bewegungsanalyse TONUSREGULATION download Übungsanleitung GEBURT BÜCKEN ADL Aufschubstrategie Schnüren durchblutung Soforthilfen Atmung leitlinieN Information Textbeitrag Hämorrhoiiden WISSENSFRAGEN ÖKONOMISCH TRAMPOLINFUNKTION Übungen KONTINENZPHYSIOTHERAPIE Schnürfunktion atemtherapie Heben Sectio Sectionarbe NARBENBEHANDLUNG

Anleitung

Bücken

Demomaterial

Tragen

Operation Kontinenz

Inkontinenz

Sphinktertraining

Sphinkter Verein

Kontinenzentwicklung

Kontinenzpflege

Ausscheidungsautonomie

SEXUALITÄT

Workshop

Befunde

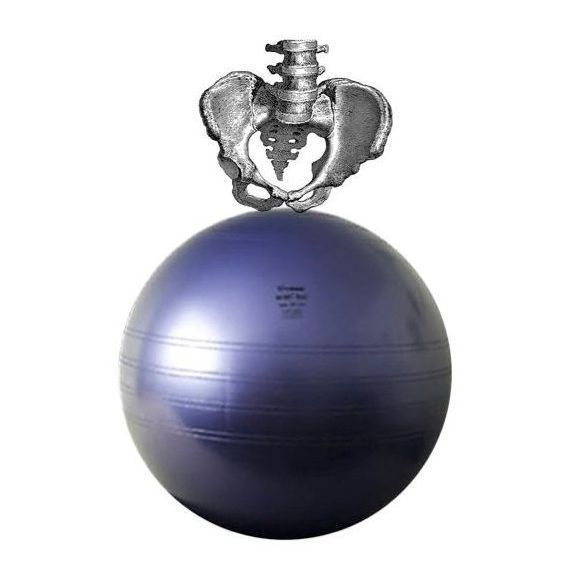

BECKENBODENTHERAPIEBALL

FASZIEN

IMAGINATION.

EXPLOSIVLAUTE INSTRIKTION

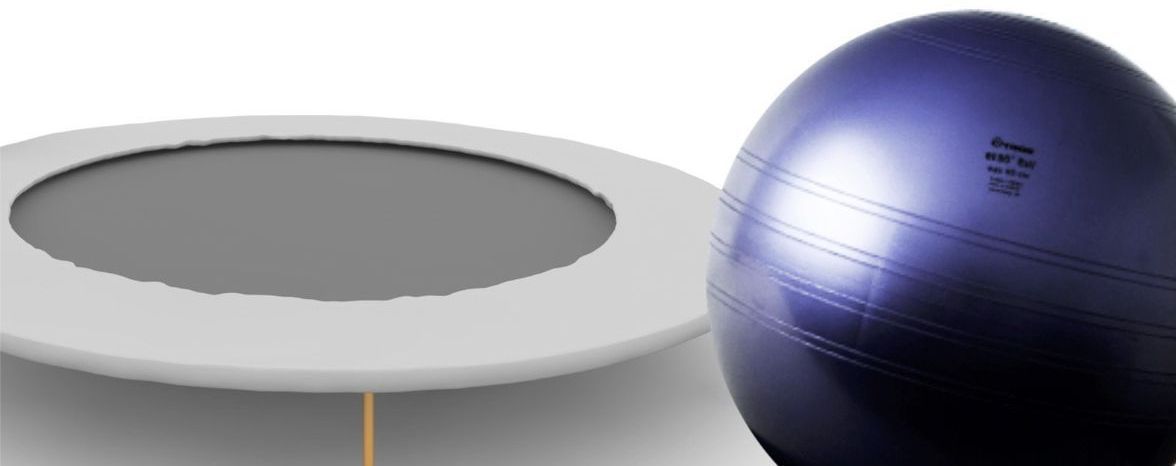

Training der Beckenboden-Trampolinfunktion

KANN DAS TRAMPOLIN DABEI DEN BECKENBODEN-THERAPIEBALL ERSETZEN?

WAS SIND DIE VOR- UND NACHTEILE

BEIDER TRAININGSGERÄTE?

Zum Training der schnellen, reaktiven Fasern der Beckenbodenmuskulatur (fast twitch fibres, kurz: FTF) wird mit rhythmisch federnden, wippenden Bewegungen oder Aufprallbewegungen trainiert.

Dabei nutzen wir den Dehnungsverkürzungszyklus aus.

DEHNUNGS-VERKÜRZUNGS-ZYKLUS

Infolge einer exzentrischen Muskeldehnung (hier: bei deszendierenden Bewegungen) wird als Reaktion eine erhöhte konzentrische Muskelkontraktion unter Ausnutzung der Elastizität der bindegewebigen Anteile ausgelöst.

Im Fall der Trampolinaktivität des Beckenbodens reagieren insbesondere die FTF des

M u s c u l u s p u b o c o c c y g e u s systemisch.

Die Rolle der Passive Strukturen

Passive Strukturen wie Ligamente und Faszien können kinästhetische (Bewegungs-)Energie speichern und bieten große Reserven für Ausdehnung. Daraus können Feder- und Katapulteffekte entstehen, die eine Stoßdämpfung und Druckabschwächung ermöglichen. Die in den Strukturen gespeicherte Spannungsenergie wird reaktionsschnell und unwillkürlich in Bewegungsenergie umgewandelt und in die Gegenrichtung abgegeben.

Die besonders ausgeprägten, sehnigen Strukturen des

Arcus tendineus m. levatoris ani und des

Lig. anococcygeum sind an diesen Katapulteffekten im Beckenbodenbereich maßgeblich beteiligt.

Überlegungen zum Training

Bei Überlegungen, wie man das Training dieses Effektes im Bezug auf Ausgangsstellung und die Auswahl bzgl. Trampolin oder Beckenboden- Therapieball gestalten sollte, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

Die Energie, die auf die Beckenbodenstrukturen wirkt, ist abhängig von der Lage im Raum:

Masse x Schwerkraft x Höhe = Lageenergie

im Beispiel:

Bei wippenden Aufprallbewegungen im Stand kommt es zu positiven Synergien der aktiven Strukturen:

- Die Abdruckaktivität des Vorfußes mit Betonung der Großzehenseite aktiviert die Adduktoren-Kette bis hin zu den vorderen Anteilen des Beckenbodens

- Der M. obturatorius internus stabilisiert durch erhöhte Aktivität die Beinachsen. Seine Kontraktionen lösen über Zugkräfte am Arcus tendineus reaktiv Tonuserhöhungen im Diaphragma pelvis aus. Dies betrifft v.a. die Mm pubococcygei und Mm iliococcygei, die eine direkte fasziale Verbindung zum Arcus tendineus haben.

- Das Os pubis steht bei aufgerichteter Köperhaltung 45° nach anterior geneigt im Raum und bietet somit der Blase eine optimale knöcherne Auflagefläche. So spielt das Blasengewicht, das auf die myofaszialen Strukturen wirkt, primär keine nennenswerte Rolle.

Entscheidend für die Reaktionsfähigkeit des Bauchkapselsystems ist die extensorische, dynamische Einstellung der BWS in Neutral-0-Stellung. Sie ist die Voraussetzung für das suffiziente Arbeiten der Beckenboden-Sphinkter-Ebene.

Siehe hierzu auch im Fachbuch "Der Beckenboden. Funktion - Anpassung - Therapie", Kap.11.1.2 oder auch "Ko-Akteure - Systematische Kontinenzsicherung" , ein Beitrag dieser Mitgliederseite

Achsengerechtes Wippen im Stand

Generell wird der Reiz, bevor er die Beckenboden-Sphinkter-Ebene erreicht, von den Gelenken und myofaszialen Strukturen der unteren Extremität teilweise verarbeitet und somit abgeschwächt. Auf der Beckenboden-Sphinkter-Ebene kommt nur ein Bruchteil der Reizintensität an.

Wippende Aufprallbewegungen auf dem Trampolin

Diese Faktoren gelten gleichermaßen für die wippenden Aufprallbewegungen auf einem Trampolin.

Des Weiteren erfordern die physikalischen Eigenschaften der Schwungtuchs und der Trampolinfedern eine erhöhte elastische Reaktivität der myofaszialen Strukturen, da der Dehnungsimpuls durch die kinästhetische Energie und somit auch die konzentrische Reaktion verstärkt wird.

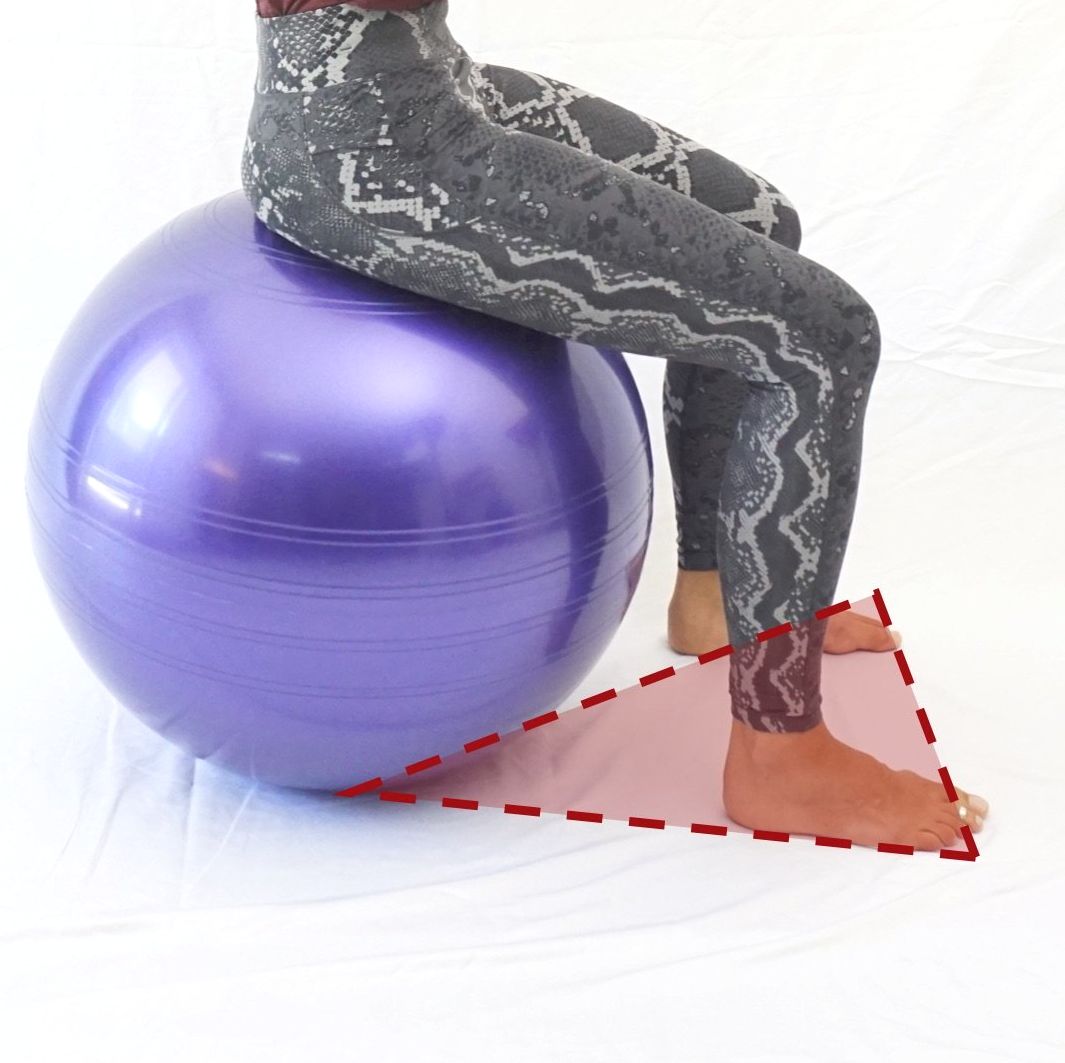

Wipp- und Aufprallübungen auf dem Beckenboden-Therapieball

Die aufgerichtete Körperhaltung in Neutral-0-Stellung und die achsengerechte Fuß- und Beinstellung spielen im Sitz auf dem Beckenboden-Therapieball ebenfalls eine große Rolle für die Verarbeitung der bei den Wipp- und Aufprallbewegungen entstehenden Schwingungsdrücke. Diese erreichen unmittelbar die Beckenboden-Sphinkter-Ebene und lösen die myofasziale Katapultreaktion aus. Physiotherapeut:innen können die Intensität des Reizes individuell an die aktuell-situative Bedürftigkeit des Patient:innen angepasst dosieren (z. B. geringe Anforderung

Schnelle Fersen oder höhere Anforderung

Hopp und Hopp mit Armschwung).

Labile Unterstützungsflächen

Sowohl die Übungsausführung im Stand auf dem Trampolin als auch im Sitz auf dem straff-elastischen Beckenboden-Therapie-Ball findet auf einer labilen Unterstützungsfläche statt, nämlich auf dem Trampolintuch bzw. auf der kleinen Kontaktfläche des runden Balls. Für den Sitz auf dem Ball gilt dies nur zum Teil, da die Unterstützungsfläche zwischen rechter und linker Fußsohle und dem Ball-Bodenkontakt liegt. Der gesamte Körper wird immer wieder gefordert, Beinachsenstellung und Körperhaltung spontan anzupassen und damit dynamisch auf Veränderungen des Gelichgewichtes zu reagieren

Fazit

Unabhängig von der Frage, ob die Wipp-/Aufprallbewegungen im Stand auf dem Trampolin oder im Sitz auf dem Beckenboden-Therapieball ausgeführt werden, sind Instruktion und Kontrolle der korrekten Ausgangsstellung der Patient:in durch die Physiotherapeut:in wie zuvor beschrieben elementar wichtig. Nur dadurch kann der Patient in die Lage versetzt werden, den Ablauf korrekt auszuführen und die Bewegung als therapeutische Übung gewertet werden.

Dieses ist im Sitzen für die Patient:in oft etwas einfacher durchzuführen.

Für eine suffiziente Funktion der elastischen Rückfederkapazität ist ein elastisch-kraftvoller Beckenboden Voraussetzung. Diese kann zum Beispiel in der Rückbildungszeit oder auch durch Vorerkrankungen nur eingeschränkt gegeben sein. Unter Beachtung von Ausgangsstellung, Spannung des Trampolins bzw. Qualität des straff-elastischen Therapieballs und Konstitution der Patient:in trainieren Wipp- und Aufprallbewegungen die Trampolinaktivität gleichermaßen.

Zu beachten ist, dass ein Trampolin zum Springen animiert. Bei Patient:innen mit defizitärer Rückfederkapazität kann dieser erhöhte Reiz nur mangelhaft verarbeitet werden und schnell zu einer Überforderung mit Verschlechterung der Beschwerden führen (Erkrankungsgymnastik).

Spezifisch ausgebildete Physiotherapeut:innen können befundorientiert individuell entscheiden, welche Angebote für ihre Patient:innen adäquat dosiert geeignet sind.

TIPP

SCHNELLE FERSEN

Therapeutische Übung aus dem

Tanzberger-Konzept

TIPP

KÖRPERPENDEL MIT ARMFÜHRUNG

Therapeutische Übung aus dem

Tanzberger-Konzept

TIPP

GE- BALL -TER LUFTDRUCK

für ein effektives

Beckenboden-Training

TIPP

EINE NOVITÄT ... NOCH IMMER