Das Tanzberger-Konzept

DER VEREIN

Fragen RAT Tipp Geburt Übung Wissenscheck Film Alter CLIP

Harnblase

Blasenentzündung Erklärung

Kaiserschnitt

Kaiserschnittnarbe

Gurtfunktion ViDEO Prävention Lagerung Text Entleerungsstörung RückbilduNG Bauchmuskulatur rESTHARN Autotransfusion Lachen Bewegungsanalyse TONUSREGULATION download Übungsanleitung GEBURT BÜCKEN ADL Aufschubstrategie Schnüren durchblutung Soforthilfen Atmung leitlinieN Information Textbeitrag Hämorrhoiiden WISSENSFRAGEN ÖKONOMISCH TRAMPOLINFUNKTION Übungen KONTINENZPHYSIOTHERAPIE Schnürfunktion atemtherapie Heben Sectio Sectionarbe NARBENBEHANDLUNG

Anleitung

Bücken

Demomaterial

Tragen

Operation Kontinenz

Inkontinenz

Sphinktertraining

Sphinkter Verein

Kontinenzentwicklung

Kontinenzpflege

Ausscheidungsautonomie

SEXUALITÄT

Workshop

Befunde

BECKENBODENTHERAPIEBALL

FASZIEN

IMAGINATION.

EXPLOSIVLAUTE INSTRIKTION

Beckenboden - Lebensboden

Kraft, Elastizität, Stabilität

und das Diaphragma pelvis

Gesetzt den Fall

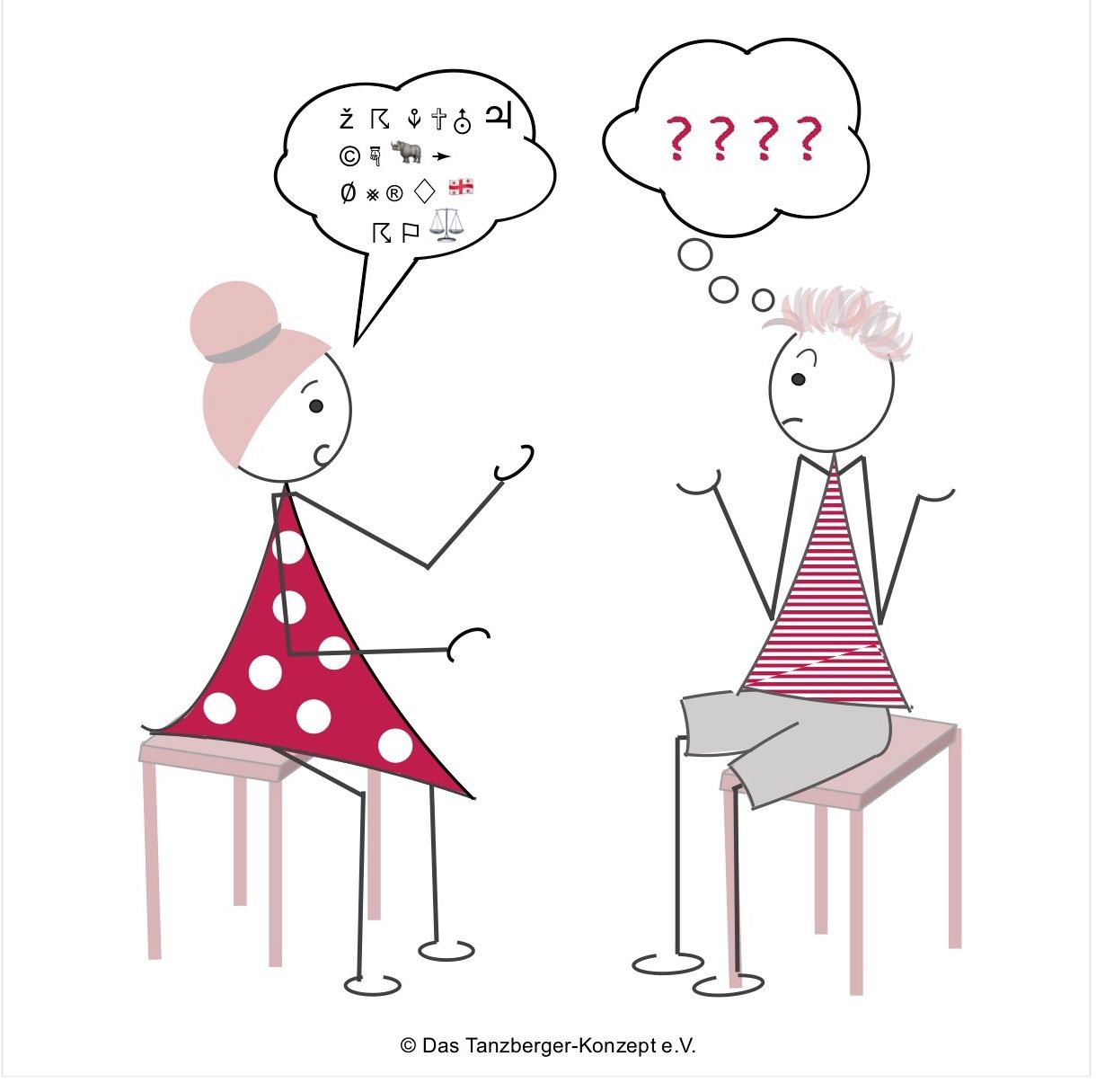

eine ärztliche Verordnung für „Physiotherapie“ enthielte den Auftrag, ein defizitäres Beckenboden-Schließmuskel-Systems zu reaktiveren, dann sollten – nicht allein dem Therapeuten, sondern ebenso dem Betroffenen – Aspekte des anatomisch- physiologischen Wissens zur Verfügung stehen.

Denn: In der Bewegungstherapie gilt der Leitgedanke:

Nur was man kennt, kann man wirklich fördern!

(R. Tanzberger)

So sind es erfahrungsgemäß die genau verstandenen Bewegungsvorstellungen, die – insbesondere in der physiotherapeutischen Rehabilitation des unsichtbaren Kontinenzsystems – eine führende Rolle spielen sollten. Nur so kann Nachhaltigkeit entstehen!

Information statt Tabu

Unsere Zeitgenossen sollten, so könnte man meinen, so aufgeklärt sein wie nie zuvor. Dem gegenüber steht jedoch eine gesamtgesellschaftlich unbegreifliche Unkenntnis zu den täglichen Funktionsabläufen des Beckenbodens, dem sogenannten Lebensboden.

Ein Blick in längst vergangene Tage gibt Hinweis auf die wahrscheinliche Ursache: Über Ausscheidungsorgane-, Vorgänge- und Produkte wurde – z. T. unter Androhung drakonischer Strafen – nicht gesprochen. Aus der verordneten Sprachlosigkeit, die „mundtot“ machen sollte, entstand ein Tabu.

Das uralte „Nicht-Darüber-Sprechen-Dürfen“ hat zwar längst seine furchterregende Macht verloren. Fakt aber ist, dass vielen Erwachsenen sachliche Begriffe für ein nicht beschämendes „Darüber-Sprechen-Können“ fehlen. Selbst der Hausarzt erfährt eher selten genaueres über Beschwerden der einst tabuisierten Organfunktionen. Zur Verfügung stehen allenfalls die bekannten Kleinkindworte. Welcher Erwachsene möchte so seine eigene Situation beschreiben?

Diese tradierte Sprachlosigkeit ist jedoch nur ein Teil des Problems. Ein weiterer Blick, diesmal auf die Gegenwart, zeigt: Es gibt viel zu viele selbsternannte Beckenboden- „Spezialisten“, die die Situation vieler Betroffener mit fragwürdigen, weil unfunktionellen Angeboten „verschlimmbessern“: Im Rahmen von Printmedien finden sich – leider auch in renommierten Verlagen – Ratgeberbücher, Broschüren und Übungsblätter; auch Wortbeiträge und Videoclips in Social Media & Co überschwemmen den Markt. Und was zeigen sie? Es sind in der Hauptsache – es gibt durchaus auch löbliche Ausnahmen – die immer gleichen, längst überholten, unfunktionellen und daher obsoleten Thesen und Übungsangebote.

Dem gegenüber steht eine um Orientierung bemühte, Hilfe suchende, aber unaufgeklärte Leserschaft, die derartigen „Angeboten“ arglos ausgesetzt ist. Ihre Misere dauert dadurch im „besten“ Falle an; vermutlich jedoch verschlimmert sie sich sogar.

Wo aber kann fachkompetente Hilfe gefunden werden?

Es stehen gut ausgebildete Beckenboden- und Kontinenz-Physiotherapeut: innen zur Verfügung, deren therapeutischer Leitfaden die funktionelle Anatomie und die Physiologie der Kontinenz ist. Hierauf bauen sie ihre Angebote auf: Sie klären über verbreitetes Un- bzw. Fehlwissen sowie ungünstige Verhaltensweisen und fehlbelastende Übungsangebote auf und informieren ihre Patienten fachkompetent. Sie orientieren sich an dem individuell erstellten Befund und machen spezifisch relevante Angebote für eine nachhaltige Rehabilitation.

Hier einige Übungsbeispiele, die im Widerspruch zur Physiologie stehen:

- Willentlich getaktetes, isoliertes Anspannen des Beckenbodens

- Beckenbodenübungen in des Rückenlage: Diese Ausgangsstellung ist unfunktionell

- Die Rückenlage enthebt den Beckenboden seiner Bodenfunktion, er hängt schlaff - nun als Seitenwand - und büßt seine Aktionsbereitschaft (Levatorfunktion) weitestgehend ein

- Wird nun noch massiv mit widersinniger Hebelkraft gearbeitet (Bsp.: Sit-up, Crunch), so entstehen strukturschädigende, hohe Drücke in Richtung des Beckenausgangs.

Das angestrebte Therapieziel - die Verbesserung der Funktion - wird in das Gegenteil verkehrt.

Unorganische und unfunktionelle, d.h. unspezifische, Angebote im Rahmen vermeintlicher Beckenboden-Trainings sind langlebige Relikte aus einer unreflektierten Zeit, die die Prinzipien der funktionellen Anatomie und der Biomechanik gänzlich außer Acht lässt.

Charakterisierungen und Aspekte einer zeitgemäßen Beckenboden-Sphinkter- Therapie auf physiologischer Grundlage

Im folgenden Abschnitt werden speziell drei physikalische Phänomene unter die biomechanische, diaphragmale Lupe genommen.

Das Diaphragma pelvis

Kraft, Elastizität und Stabilität

Biomechanische Fakten des diaphragmalen Systems

Nahezu alle Muskeln unserer Gliedmaßen überspannen mehr als ein Gelenk; der Beckenboden dagegen kein einziges!

Das Diaphragma pelvis beteiligt sich deshalb, wie alle körperlichen Diaphragmen, weder an Fort- oder Greifbewegungen noch an der aufrechten Körperhaltung.

Seine anatomisch quere Lage im Becken und seine myofasziale Struktur mit ihrer breitflächigen Gestalt und ihrem schmalen Querschnitt, sind funktionelle Anpassungen an zu erbringende Forderungen und Leistungsreaktionen, die mit keinem anderen Funktionsablauf quergestreifter Muskelgruppen des menschlichen Körpers vergleichbar sind.

Zu entdeckende Bewegungsreaktionen, um physiologische, physiotherapeutische Bewegungsreize verstehen und setzen zu können

Reiz 1

Das Diaphragma pelvis wird fortlaufend intrinsisch getriggert.

Reaktion: Es entstehen Tonus-Anpassungen über den wechselnden Rhythmus von Speicherung und Entleerung der Sammelorgane Harnblase und Enddarm:

- Kontinenz sichernd anwachsender Tonus in der Speicherphase: Der diaphragmale Levatortonus und der sphinktere Schnürtonus steigen, adaptierend an das steigende Blasenfüllvolumen, Kontinenz sichernd langsam an

- In der Entleerungsphase: Sinkender diaphragmaler Levatortonus und Sphinktertonus zur Senkung und Öffnung der elastischen urethralen und analen Rohrsysteme.

- Nach erfolgter Entleerung: Kontraktil-anhebender und schnürender Rückstell-Tonus; erneute Harnsammel- und Speicherphase (s.o.)

KRITERIUM PHYSIOTHERAPIE

Das "Intrinsische Training" findet dann statt, wenn

- vorsorgliche Harnentleerungen möglichst vermieden werden

- Miktionspausen (2 - 3 Stunden) als myofasziale Trainingszeiten (s.ob.) eingehalten werden

- die tägliche Flüssigkeitsaufnahme (1,5 - 2 l) beträgt.

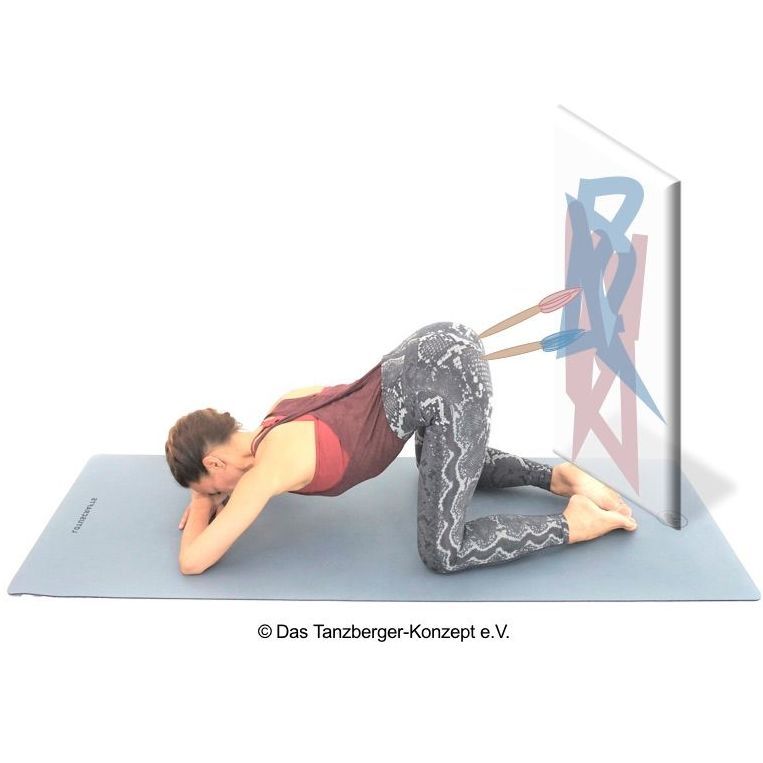

Reiz 2

Das Diaphragma pelvis wird kontinuierlich und unwillkürlich innerhalb der Atemphasen über Druck- und Sogreize stimuliert.

Reaktion: Atemrhythmisch stimulierte Tonus-Anpassungen des Diaphragma pelvis, bedingt durch

die physiologischen Exkursionen des Diaphragma pulmonale

- Einatmung: Leichter exzentrischer Dehndruck nach kaudal

- Ausatmung: Leichte konzentrische Sogbewegung nach kranial

KRITERIUM PHYSIOTHERAPIE

ACHTUNG: Niemals

- den Bauch einziehen

- den Nabel in Richtung Wirbelsäule ziehen und dort halten

WARUM NICHT

- Die stimulierende Druck- und Sogwelle des Atemzwerchfells wird behindert

- Die reaktiven (Mit-)Bewegungen des Beckenbodens entfallen

- Der Rückstrom des venösen Blutes zum Herzen wird behindert, - wie auch die allgemeine Durchblutung behindert wird

Das Diaphragma pelvis

FAKTOR Kraft - DER ENTSCHEIDENDE MUSKELQUERSCHNITT

Muskelquerschnitt und Krafteinsatz hängen physikalisch zusammen: Mit zunehmendem Muskelfaserquerschnitt erhöht sich die Muskelkraft.

Beispiel: Der große Gesäßmuskel (M. glutaeus maximus) und die Wadenmuskulatur (M. gastrocnemius) weisen, kraft ihrer Alltagsleistungen, große Querschnitte auf.

Auch der Muskelquerschnitt des Diaphragma pelvis korrespondiert mit seinen physiologischen Anforfderungen.

- Die flache, diaphragmale Muskulatur des Beckenausgangs besitzt einen schmalen Querschnitt (ungefähr 1,5 cm). sein geringer, physiologischer Muskelquerschnitt bestimmt die potenziell geringe Kraftentfaltung des Beckenbodens. Morphologisch betrachtet, erklärt sich der geringe diaphragmale Muskelquerschnitt über die geringe physiologische (Kraft-)Anforderung, die an den Beckenboden gestellt ist.

- Schnell-reaktive, diaphragmal elastische Bewegungen (=Funktionen) benötigen - dem strukturell schmalen Querschnitt entsprechend - lediglich einen aktionsbereiten Eutonus.

Verschiedene Formen der Kraft

Ausdauerkraft

- Krafteinsatz gegen die Schwerkraft in vertikalen Körperpositionen

- Zugkraft zur Topographiesicherung der nach Prof. K. Richter "schwebenden" Beckenorgane (Mm. puborectalis et pubococcygeus als sog. anterior-posteriore Beckenboden-Weichteilbrücke)

- Adaptive Spannungsanpassung während der Sammel- und Speicherphasen von Blase und Darm (Kontinenzsicherung)

Federkraft dehnend - kontraktil

- Antwort auf plötzliche, intraabdominelle Druckereignisse

- Trampolinfunktion genannt (Husten, Niesen, Lachen, Stolpern u.ä.m.)

Dehn- und Rückstellkräfte

- Beckenbodenabsenkung zur Miktion und Defäkation

- Beckenbodenanhebung nach Miktion und Defäkation

Rückbildungskräfte

- Rückbildung des hormonell bedingt aufgelockerten - und nach vaginaler Geburt maximal gedehneten - Beckenbodens

KRITERIUM PHYSIOTHERAPIE

Erkenntnisse zu Kraftübungen "für" den Beckenboden

- Keine der dargestellten Funktionen erfordern physiologisch einen starken Kraftaufwand

Dennoch

- taucht in Beschreibungen und Darstellungen sog. Beckenboden-"Expert:innen" ständig die - entgegen besseren, aktuellen Wissens - unhaltbare These auf, wie wichtig es sei den Beckenboden zu kräftigen.

Es ist endlich an der Zeit,

- dass es zu einer physiotherapeutischen Rehabilitation der Kontinenztherapie selbst kommt,

- in der die Gesetze der Biomechanik und der Funktionellen Bewegungslehre beachtet werden

- und die therapeutische Richtung vorgeben!

Das Diaphragma pelvis

FAKTOR ElastizITÄT - EINE UNABDINGBARE QUALITÄT

Für die erstaunlich elastische, levatorische Schnellkraft-Bewegung (Trampolineffekt) des Diaphragma pelvis ist die Zusammenarbeit der beiden breiten faszialen Strukturen des beidseitigen Arcus tendineus m. levatoris ani mit dem Ligamentum anococcygeum verantwortlich.

Die elastische Schwingungsbereitschaft des Diaphragma pelvis beruht also gleichermaßen auf der faszial-elastischen Dehnfähigkeit der genannten Sehnen und auf dem geringen Muskelquerschnitt.

KRITERIUM PHYSIOTHERAPIE

ELASTIZITÄT ist der physiologische Garant für effiziente, funktionell-adaptive muskuläre Leistung.

hre Förderung MUSS das zentrale Anliegen physiotherapeutischer Beckenboden-Sphinkter-Interventionen sein!

Die elastischen Effekte der Beckenbodenmuskulatur sind die

- myofasziale Energiespeicherung

- schnelle Wiedergabe dieser Energie in Form von Bewegung

- kontraktile, elastische Rückkehr zur ursprünglichen Größe und Form

Das Diaphragma pelvis

FAKTOR STABIlITÄT - EINE THERAPEUTISCHE LEGENDE

Wer in der Physiotherapie einen "stabilen" Beckenboden anstrebt, sollte die sprachliche Bedeutung und die damit verbundene Wegweisung in Erinnerung rufen, um sie bezüglich eines (un-)möglichen Stellenwertes in der Beckenbodentherapie zu überdenken.

Allgemeine sprachliche Begriffe und Bedeutungen zur "Stabilität":

stabil (Quelle: Duden)

- unveränderlich

- starr

- fest

- dauerhaft

- nicht wankend

- im gleichen Zustand verharrend

Wenn die funktionellen Charakteristika des Diaphragma pelvis, wie beschrieben, elastische Anpassungen sind, wie die

- spontanen Levitationen (lat.: levitas = Leichtigkeit) bei plötzlichen Druckerhöhungen im Bauchraum, z.B. Husten, Lachen, Stolpern u.s.w.

- synchron wechselnden, rhythmischen Bewegungen in systemischer Kooperation mit dem Diaphragma pulmonale

- zunehmende, tonisierte Gurtfunktion (Weichteilbrücke Os pubis - Os coccygis) zur Topographiesicherung der Beckenorgane während der Sammelphase von Harnblase und Enddarm

- sphinktär elastische Tonusanpassungen bei Öffnungs- und Verschlussvorgängen bei Speicherungs- und Entleerungsfunktion

dann ergibt sich folgendes kurzes F a z i t für die Physiotherapie des Diaphragma pelvis - Sphinkter - Systems:

KRITERIUM PHYSIOTHERAPIE

Fördern der ELASTIZITÄT

VERSUS

getaktete Anspann-Kraftmeierei & illusionäre Stabilitätsangebote

Zum Schluss

eine ehrwürdige Erkenntnis über diaphragmale Parallelität:

Diaphragma pelvis und Diaphragma pulmonale sind stammesverwandt.

Zwei Fragen zuerst: Spricht eine Therapeut:in

- jemals von einer muskulären Platte, wenn das Lungenzwerchfell gemeint ist?

- oder vielleicht von dessen Stabilität oder Krafterhaltung, die therapeutisch zu fördern sei?

Die Antwort ist : N e i n !

Von derartigen Einfältigkeiten hört man natürlich nichts. Denn medizinisch arbeitende Personen sind Texte und Abbildungen, die großräumige Bewegungs-Exkursionen des Diaphragma pulmonale besprechen und zeigen, bekannt. Die Idee einer Plattenvorstellung hätte hier keine Chance.

Merkwürdigerweise aber gilt dies nicht überall für seinen Mit- bzw. Gegenspieler im Atemverlauf, den tabuisierten Beckenboden.

Gemeint ist die physiologisch-anatomische Kenntnis seiner - zwar gegenläufigen - diaphragmalen Mini-Bewegung.

Es wäre zu wünschen, dass für funktionsspezifische, physiotherapeutische Ansätze die starre Beckenboden-Plattentheorie endlich einer zuständigen, diaphragmalen Bewegungsvorstellung weichen würde!

ausblick

Das Anliegen diesen Beitrags ist es, biomechanische und funktionelle Überlegungen in Bezug auf konstruktive, präventive und rehabilitative Angebote für das Beckenboden-Sphinkter-System in Bezug auf drei Begriffe vorzustellen

Es ist ähnlich wie bei David und Goliath:

Auf der einen Seite die biomechanische Wissenschaft, bestimmt von anerkannten Fakten.

Auf der anderen Seite das weltweit verbreitete, obsolete, nutzlose und schädigende Beckenboden-Beüben ohne wissenschaftlichen Nachweis.

Wir möchten, zusammen mit interessierten Physiotherapeuten, nicht resignieren und verharren, sondern physikalisch und physiologisch mit guten Argumenten dagegenhalten. Dies zum Nutzen der von Funktionsstörungen des Beckenboden- und Kontinenzsystems Gepeinigten.

„Mundtot“ ist keine Alternative!!!

Literatur

- Frans van den Berg, Angewandte Physiologie, Thieme 1999

- Nachtigall, W., Biomechanik, Vieweg Verlag, 2. Auflage 2001

- Richter, K., bearbeitet und herausgegeben von Franz Heinz u. Volker Terruhn, Georg Thieme Verlag Stuttgart 1998

- Schmidt, R., F., Hrsg. Neuro- und Sinnesphysiologie. Springer 1995

- Tanzberger R. et al., Der Beckenboden, Funktion, Anpassung und Therapie, Das Tanzberger- Konzept®, Elsevier GmbH München, 4. Auflage 2019