Das Tanzberger-Konzept

DER VEREIN

Fragen RAT Tipp Geburt Übung Wissenscheck Film Alter CLIP

Harnblase

Blasenentzündung Erklärung

Kaiserschnitt

Kaiserschnittnarbe

Gurtfunktion ViDEO Prävention Lagerung Text Entleerungsstörung RückbilduNG Bauchmuskulatur rESTHARN Autotransfusion Lachen Bewegungsanalyse TONUSREGULATION download Übungsanleitung GEBURT BÜCKEN ADL Aufschubstrategie Schnüren durchblutung Soforthilfen Atmung leitlinieN Information Textbeitrag Hämorrhoiiden WISSENSFRAGEN ÖKONOMISCH TRAMPOLINFUNKTION Übungen KONTINENZPHYSIOTHERAPIE Schnürfunktion atemtherapie Heben Sectio Sectionarbe NARBENBEHANDLUNG

Anleitung

Bücken

Demomaterial

Tragen

Operation Kontinenz

Inkontinenz

Sphinktertraining

Sphinkter Verein

Kontinenzentwicklung

Kontinenzpflege

Ausscheidungsautonomie

SEXUALITÄT

Workshop

Befunde

BECKENBODENTHERAPIEBALL

FASZIEN

IMAGINATION.

EXPLOSIVLAUTE INSTRIKTION

NEOBLASE /

orthotope Darm-ersatzblase

PT: PRÄ- UND POST-OPERATIV

Abb.: © Das Tanzberger-Konzept e.V.

WAS IST EINE NEOBLASE?

Genau genommen wird keine neue Harnblase, sondern ein Ersatzspeicherorgan eingesetzt.

Es kann außer der Speicherung keine weiteren Funktionen des ursprünglichen Blasengewebes übernehmen.

Folgende Bezeichnungen treffen zu:

- orthotoper Blasenersatz,

- orthotope Darmersatzblase

- orthotope kontinente Harnableitung

WANN MUSS EINE HARNBLASE ERSETZT WERDEN?

Wenn die Funktion der Harnblase als Urinspeicher aufgehoben ist (siehe Hintergrundinformation 1).

Ursachen:

- Benigner oder maligner Harnblasentumor.

- Verletzungen nach Unfall oder durch Operation.

- Schrumpfblase, z.B. aufgrund chronischer Entzündungen oder Bestrahlungen

HINTERGRUNdinformatioN 1

ZYSTEKTOMIE

= Entfernung der Harnblase

- offene Zystektomie: über Bauchschnitt

- endoskopische Zystektomie: über Sonde

RADIKALE ZYSTEKTOMIE

Neben der Harnblase werden folgende, angrenzende Organe mitentfernt :

- beim Mann: Prostata und Samenblasen.

- bei der Frau: Uterus und deren Adnexe, Vorderwand der Vagina

Nach einer Zystektomie muss operativ ein neuer Weg für den Harnabfluss geschaffen werden.

WIE UND WORAUS WIRD

operativ EINE orthoToPe DarmErsatzblase

GEBILDET?

Abbildungen: © Das Tanzberger-Konzept e.V.

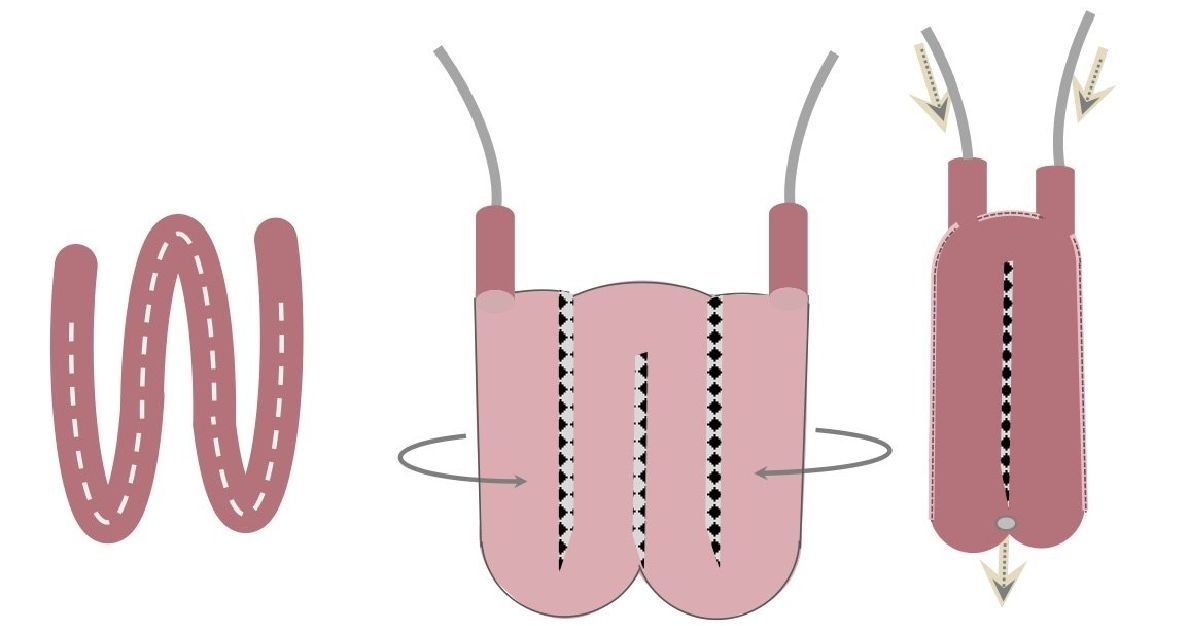

Ein 40-70 cm langes Stück des eigenen Dünndarms wird ausgeschaltet.

Mithilfe verschiedener Schnitttechniken wird aus dem Darmanteil eine Platte gebildet.

Diese wird in eine W- oder U- oder N-Form gebracht und an den Außenrändern so vernäht, dass ein kugelähnlicher Hohlkörper entsteht.

Kranial wird der Hohlkörper mit den beiden Harnleitern verbunden, kaudal mit der proximalen Harnröhre oberhalb des externen Schließmuskels.

Z I E L

ist die Herstellung eines Ersatzspeicherorgans mit einem Fassungsvermögen, das dem einer physiologischen Blase nahekommt.

WAS UNTERSCHEIDET DIE ORTHOTOPE DARMERSATZBLASE VON EINER PHYSIOLOGISCHEN HARNBLASE?

Die Wände bestehen aus Dünndarmgewebe. Folgende Funktionen einer natürlichen Harnblase fehlen:

unterschiede einer ORTHOTOPEN DARMERSATZBLASE ZU anderen Formen der operativ herbeigeführten Harnableitung

(Weitere Formen: siehe Hintergrundinformation 2)

Vorteile

- Die orthotope Ersatzblase kann den Urin wie eine Harnblase sammeln.

- Der Urin kann auf physiologischem Weg über die Urethra ausgeschieden werden.

Erreichbare Ziele

nach einer halbjährigen Rekonvaleszenz und Rehabilitation

- uneingeschränkte sportliche Aktivitäten, Schwimmbad- und Saunabesuche

- vollständige Kontinenz ohne Sicherheitsvorlagen

- selbständig Entleerung der Blase ohne Katheter

VORAUSSETZUNG

für die Schaffung einer orthotopen, kontinenten Harnableitung

- intakte Urethra

weitere Formen der künstlichen Harnableitung

- Sie werden in der Regel dann gewählt, wenn der Anschluss an die eigene Harnröhre nicht möglich ist.

- Ileum-Conduit oder Harnleiter-Hautfistel sind die häufigste Alternative zur orthotopen Darmersatzblase.

Pouch

= heterotope, kontinente Darmersatzblase

Pouch = engl. für Beutel,

hier: Kunstblase

Aus ca. 20 cm Ilieum wird ein Reservoir für den Urin geschaffen.

Seitlich werden die Ureter eingepflanzt.

Der aborale Anteil wird der Verbindungsgang nach außen und endet in einem Stoma im Unterbauch oder im Bauchnabel.

Aus Blinddarm oder Ileumanteil wird ein Ventilmechanismus gebildet. Über ihn kann der Urin per Katheter selbständig entleert werden.

Ileum-Conduit

= heterotope, inkontinente Harnableitung

Conduit = engl. für Verbindungsleitung

Eine aus kurzer Ileumschlinge gebildete Verbindung von den Uretern zum Stoma in der Bauchdecke und die Haut.

Am Stoma schließt ein Auffangbeutel für den Urin an.

Harnleiter-Darm-Implantation

= Enddarmblase

Eine aus Darmanteilen gebildete Tasche wird mit dem Enddarm verbunden

oder

Die Harnleiter werden direkt in den Enddarm implantiert.

Der Urin wird gemeinsam mit dem Stuhl ausgeschieden.

Voraussetzung für Kontinenz: intakter analer Sphinkter

HINWEIS: Erhöhtes Risiko zur Entwicklung von Darmkrebs .

Fistel

Harnleiter-Haut-Fistel

URETEROKUTANE OSTOMIE

= heterotope, inkontinente, einfache Harnableitung

Verbindung beider Ureter, um mit einer einzigen, direkten Verbindung den Urin nach außen in einen Auffangbeutel zu leiten.

Nierenfistel

Über einen speziellen Katheter wird der Urin direkt aus der Niere nach außen geleitet.

präoperative Physiotherapie

Bereits in den präoperativen Therapieeinheiten können neue, relevante Verhaltensweisen besprochen und eingeübt werden. Wie Untersuchungen zeigen, wirken sich Sicherheit und Zuversicht, die vor einer Operation erworben werden, positiv auf die Wundheilung aus.

Wahrnehmung schulen

Sensibilisieren für die subtilen Signale aus den Strukturen des kleinen Beckens

Ziel

- Kompensation der fehlenden Meldungen aus der Neoblase, z.B. über deren Füllzustand.

Bewusst machEN

Zusammenspiel von Diaphragma pulmonale und Beckenboden-Schließmuskel-System

Die Atemführung als Unterstützung eines eutonischen Beckenboden-Sphinkter-Training

- Einsatz der stenosierten Ausatmung als elastischer Widerstand zur Tonuserhöhung

- reaktiv vertieften Einatmung zum bewussten Loslassen der Sphinkterkontraktion

- Atemphasen als rhythmische Begleitung der Schnür- und Öffnungsbewegung

KENNENLERNEN

erster Übungen für

- den Sphinkter urethrae externus

- die quergestreifte Beckenbodenmuskulatur

EINÜBEN

strukturschonender Verhaltensweisen

- Ökonomischer Positionswechsel vom und zum Liegen

- Strukturschonende Darmentleerung

- Vermeiden von Pressatem bei körperlicher Anstrengung

- Ökonomisches Bücken, Heben, Tragen

- Funktionelle Soforthilfen: Hustendreh und Niesrück

Ziel

Vermeidung unphysiologischer Druckbelastungen im kleinen Becken

DIE ERSTEN SECHS MONATE POSTOPERATIV

- Übergangsphase -

GEWÖHNUNG AN HARNENTLEERUNGEN zu festen zeiten

Erklärung

Da das eingesetzte Darmgewebe keine Informationen über den Füllungszustand melden kann, ist es notwendig zu Beginn den Urin zu festgelegten Uhrzeiten zu entleeren. Ansonsten besteht die Gefahr einer Überdehnung des Ersatzgewebes mit

- nachfolgender Entleerungsstörung

oder

- unwillkürlichem Urinverlust im Sinne einer Überlaufinkontinenz

Betroffene entwickeln oft ein dumpfes Betroffenen entwickeln oft ein dumpfes Füllungsgefühl im Unterbauch und an den Flanken.

CAVE: Abgrenzung zu Beschwerden, die durch einen Rückstau in die Nieren ausgelöst werden.

Vorgehen

Die zeitlichen Abstände zwischen zwei Miktionen werden zunehmend verlängert:

- erster bis dritter Monaten postoperativ: alle 3 – 4 Stunden, auch nachts

- ab ca. viertem Monat postoperativ: tags und nachts alle 4 – 6 Stunden

- dauerhaft: nachts 1x zum Entleeren wecken lassen

Die Dehnfähigkeit des Darmgewebes nimmt mit dem zeitlichen Training zu. Die Ersatzblase sollte ein Füllvolumen von 250 bis 400 ml erreichen. Volumina von mehr als 450 ml sind zu vermeiden. (Begründung, siehe linke Spalte)

Besondere ENTLEERUNGSTECHNIKen

werden bereits während des stationären Krankenhausaufenthalts und einer eventuell anschließenden Reha eingeübt.

SITUATION

Die orthotope Ersatzblase kann sich nicht durch eigene Muskelkraft zusammenziehen.

und

Imperativer Entleerungsdrang kann nicht aus der Ersatzblase gemeldet werden, daher gibt es auch keinen Befehl an die Verschlussstrukturen zu öffnen.

Strategie

Erzeugen eines intraabdominellen Drucks, der den Urin aus der Ersatzblase drückt.

ZUGLEICH

Das Öffnen des urethralen Verschlusses muss bewusst herbeigeführt werden:

Vorgehen

Bauchmuskelkontraktion oder Druck mit der Hand auf den Unterbauch

ZUGLEICH

Entspannung der Beckenboden- und Sphinktermuskulatur

Hilfreich: Entleeren im Sitzen, entspannte Mundpartie

Der Entleerungsvorgang einer Ersatzblase dauert länger als der einer physiologischen Blase.

KONTINENZ-Wiedererlangen

Drei wesentliche Voraussetzungen für die Kontinenz stehen den Patient*innen in der ersten postoperativen Zeit noch nicht zur Verfügung:

adäquates füllvolumen

Die orthotope Ersatzblase hat anfangs noch ein ziemlich geringes Füllvolumen von ca.

100 bis 150 ml.

Korrekte

INTERPRETation

Informationen über der Füllungszustand der orthotopen Ersatzblase kommen von jetzt an aus dem umliegenden Gewebe (z.B.: Spannungs- oder Druckgefühl), denen bisher andere Interpretationen zugeschrieben wurden.

SPhinkter-

kompetenz

Der externe urethraler Sphinkter und die quergestreifte Beckenboden-Muskulatur müssen den Verschluss der Urethra ohne der Unterstützung des Sphinkter vesicae (interner urethraler Sphinkter) bewältigen. Ausdauer, Schnellkraft und adäquate intramuskuläre Koordination für diese Aufgabe fehlen noch, können aber trainiert werden.

PROGNOSE

FÜR DAS ERREICHEN

DER KONTINENZ

- Kontinuierliche Besserung innerhalb der ersten Wochen bis Monate.

- Nach den ersten sechs Monaten ist die Kontinenz i.d.R. tagsüber stabil.

- Eine nächtliche Inkontinenz kann jedoch dauerhaft bestehen bleiben.

Gelegentlich können spontane Inkontinenzereignisse auftreten

und eine

vorläufige Vorlagen-Versorgung notwendig machen.

HINTERGRUNDINFORMATION 3

dauerhaft nächtliche Inkontinenz

uRSAchEN

- physiologisch vermehrte, nächtliche Darmperistaltik

- fehlende Aufmerksamkeit im Schlaf für die Ersatzsignale, die über den Füllungszustand informieren.

ABHILFe

- feste Miktionszeiten nachts.

Erhöhter Flüssigkeitsbedarf

ERKLÄRUNG

Die Funktion des verwendeten Dünndarmabschnitts war und ist, Flüssigkeit an seinen Inhalt abzugeben.

DAHER

ist die tägliche Urinmenge in der Ersatzblase entsprechend erhöht.

DAHER

muss dieser zusätzliche Flüssigkeitsbedarf über Getränke und Nahrung aufgenommen werden, um eine Dehydrierung zu verhindern,

CAVE: ältere Personen mit vermindertem Durstgefühl

DAHER

wird Erwachsenen mit Darmersatzblase empfohlen täglich 2 – 3 Liter Flüssigkeit aufzunehmen. Alles, was Flüssigkeit enthält, wird miteinberechnet: Getränke, Suppen, wasserreiches Obst und Gemüse.

DAHER

darf die Trinkmenge abends NICHT reduziert werden, mit der Absicht den Urinverlust während der Nacht zu vermeiden. Gefährliche Flüssigkeitsverluste können die Folge sein.

POSTOPERATIVE PHYSIOTHERAPIE

ZIELE

MAßNAHMEN

Kompetenz und Wissen

- Struktur- und Funktionsbilder aufbauen

- Funktionellen Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie der Kontinenz vermitteln

- Funktionelle Bezugssysteme der Beckenboden-Sphinkter-Einheit erfahren

Kontinente Verhaltensweisen im Arbeits-, Freizeit- und Bewegungsalltag

Struktur schonendes Alltagsverhalten erklären und einüben:

- Statik und Haltung (WS- und LBH-Mobilität bei Bedarf parallel therapeutisch behandeln)

- Positionswechsel

- Bücken, Heben, Tragen

- Defäkationsverhalten

- Sportliche Aktivitäten

- Kontinenzsichernde, funktionelle Soforthilfen (Hustendreh & Niesrück)

Spinkter-Kompetenz

Sphinktertraining

- selektiv

- kooperativ mit seinen Bezugssystemen

Normale Trophik

Eutonus

Schmerzreduktion

- Physikalische Begleitmaßnahmen

- Entspannungstechniken

- Spür- und Körperarbeit

- Atemarbeit

- Therapeutische Übungen

Wahrnehmungsfähigkeit

unter Einsatz von

- Gerichteter Aufmerksamkeit

- Atmung und Lauten

- Gesten, repräsentativ für die angestrebte Struktur und Funktion

- Physikalischer Begleitmaßnahmen

- FRZ, BGM etc.

Erwerb eines Ersatzgefühls für Blasenfüllung

- Sensibititätstraining

- Körperarbeit

- Atemarbeit

Systemische Kooperation Diaphragma pulmonale und Diaphragma pelvis

- stenosierte Ausatemtechnik auf dem vorderen CH (STF)

- Explosivlaute P oder T oder K am Wortende (FTF)

Reaktives, dynamisches, funktionelles und systemisches Fördern der 5 motorischen Fähigkeiten in der Sphinkter-Beckenboden-Einheit

- Ausdauer (STF)

- Kraft

- Schnelligkeit (FTF)

- Koordination (inter- und intramuskulär)

- Beweglichkeit

Therapeutische Übungen

- in verschiedenen ASTE

- ohne/mit Übungsmedien

- unter Atembegleitung

- mit/ohne begleitende Gesten

Kontinenz tagsüber

Bestmögliche Kontinenz nachts

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr

Verhaltenstraining unter Verwendung des Trink-Miktions-Protokolls zur Verifizierung von:

- Ein- und Ausfuhrbilanz

- Management zur Restharnentleerung (Double Pee)

- Harndrangempfinden

- Trinkmengenverteilung

- Einhalten der zeitlich festgelegten Miktionen (v.a. nachts)

HINTERGRUNDINFORMATION 4

Besonderheiten einer orthotopen darmersatzblase

Zusatzbelastungen, mit denen die Patient*innen sich auseinandersetzen müssen

Harnstauung in die Nieren

Symptome:

Schmerzen in den Flanken

Ursache:

- Verengung an der Einpflanzungsstelle eines der Ureter in die Darmersatzblase

Ernsthafte Folge:

- Schädigung der Nieren

Restharn und Harnverhalt

Symptome:

Schwierigkeit einer vollständigen Entleerung bis hin zum Harnverhalt

Ursachen:

- narbige Verengung am Übergang von Darmersatzblase zu Harnröhre

- Blasensteine

- Wucherungen in Urethra

- vermehrte Schleimbildung

Mögliche Folgen:

- irreversible Gewebeüberdehnung der Ersatzblase

- Harnrückstau in die Nieren

- Schädigung der Nieren

- Blasensteinbildung

- Harnwegsinfekte

Schleimbildung

Symptome

- Urin ist trübe

- Urin enthält Schleimflöckchen

Ursache:

Darmschleimhaut behält die Fähigkeit zur Schleimproduktion bei.

Folgen gesteigerter Schleimproduktion:

- Abflussbehinderung

- Harnrückstau in die Nieren

- Schädigung der Nieren

- Blasensteinbildung

- Harnwegsinfekte

Veränderung im Säure-Basen-Haushalt

Symptome:

Abgeschlagenheit und Müdigkeit

Ursache:

Darmmukosa resorbiert Wasser und Elektrolyte, die von den Nieren ausgefiltert wurden.

Das Ausmaß der Rückreseorption ist abhängig von der Kontaktzeit des Urins mit der Darmmukosa und von der Elektrolytkonzentration im Urin.

In der Regel findest dies nur in geringem Maßes tatt und kann vom System ausgeglichen werden.

Cave bei Restharnbildung

-> höhere Konzentration im Urin und

-> längere Kontaktzeit mit Darmmukosa

Folgen:

- Übersäuerung

- Veränderung der Elektrolytkonzentration im Serum

Medikamenten-toxizität:

Ursache:

Medikamente, die vom Magen-Darm-Trakt absorbiert und unverändert über die Nieren ausgeschieden werden, können über das Darmgewebe wieder aufgenommen und dem Blutkreislauf zugeführt werden.

Folge:

Toxisch erhöhte Blutwerte

erhöhtes Risiko für Harnwegs-infekTE

Ursache

- Im Darm arbeitet das Epithel symbiotisch mit Darmbakterien

- Darmepithel hat -verglichen mit dem Urothel-eine geringere Fähigkeit eine bakterielle Besiedelung zu verhindern

Folge:

Erhöhte bakterielle Besiedlung im Urintrakt